摘要:本文深度分析了两人私自解锁新能源汽车电池获利的行为及判决结果。这两人通过非法手段解锁电池并试图获利,违反了相关法律法规。文章介绍了他们的行为动机、过程以及所面临的法律后果,并详细阐述了判决结果。文章也提醒广大公众要遵守法律法规,不要贪图非法利益而冒险从事违法行为。

本文目录导读:

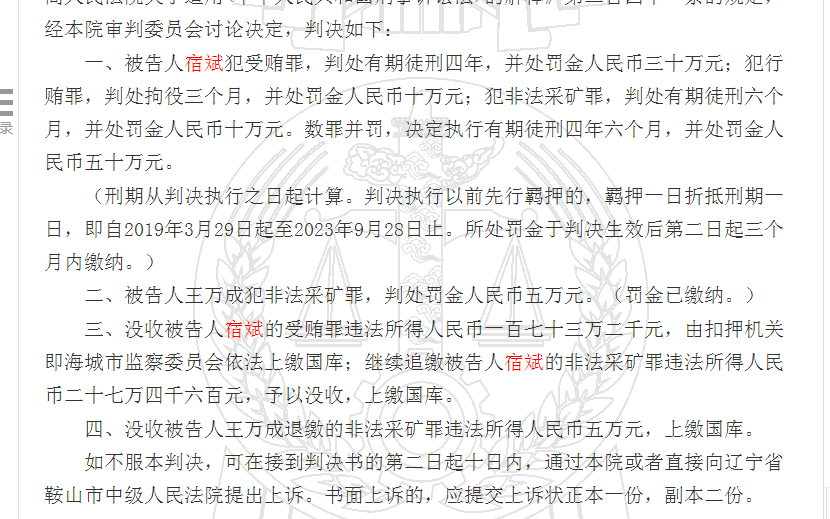

一起涉及私自解锁新能源汽车电池并因此获利的案件引发了广泛关注,两人因解锁电池获利5000元,被以破坏计算机信息系统罪判处6个月有期徒刑,这一判决结果在社会各界产生了不同的看法,本文将从多个角度对这一问题进行深入探讨。

事件背景

随着新能源汽车市场的蓬勃发展,电池技术成为了行业关注的焦点,在这起案件中,两名涉案人员私自解锁新能源汽车电池,获取了不当利益,从表面上看,这似乎是一种侵犯财产权的行为,但深入分析,其背后涉及到计算机信息系统的安全问题。

法律解读

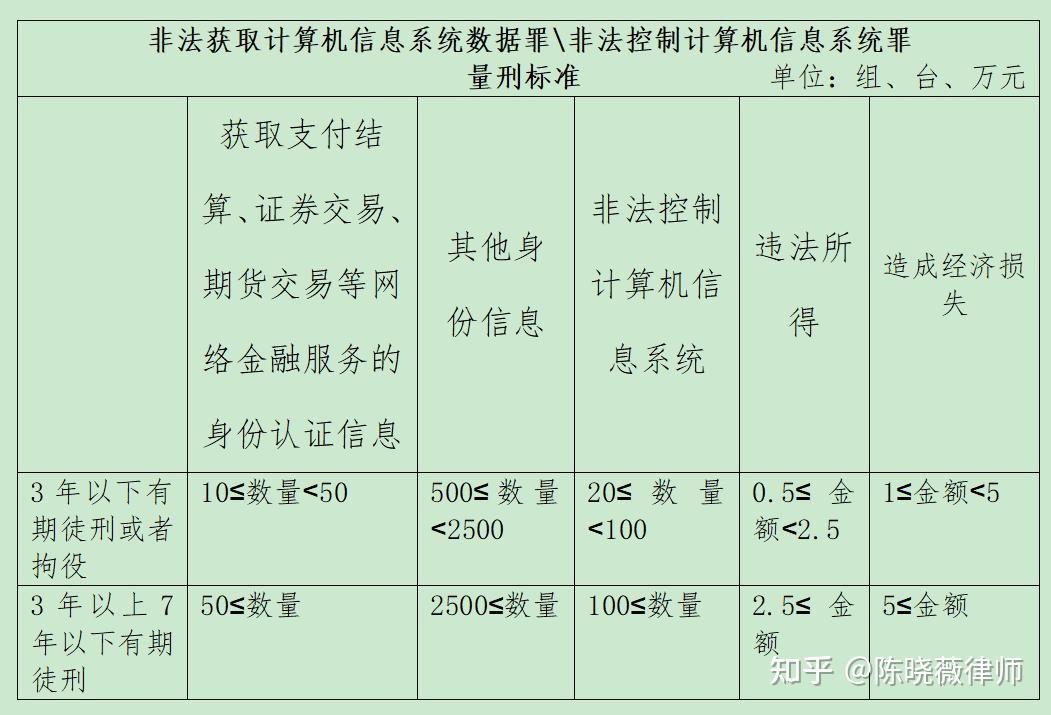

根据我国法律规定,破坏计算机信息系统罪是指对计算机信息系统功能进行恶意攻击、干扰、破坏,造成严重后果的行为,在这起案件中,私自解锁新能源汽车电池的行为可能破坏了电池管理系统的正常运行,对车辆的安全性和稳定性构成潜在威胁,判决结果从法律角度来说是合理的。

判决结果分析

关于两人被判刑6个月的问题,需要从多个角度进行分析,从犯罪性质来看,私自解锁新能源汽车电池涉及到破坏计算机信息系统,可能对公共安全造成潜在威胁,从犯罪情节来看,两人获利金额虽然只有5000元,但这一行为可能引发连锁反应,导致更多人效仿,进而对新能源汽车市场造成不良影响,法院在量刑时考虑了犯罪性质、情节及社会影响等多方面因素。

社会影响与启示

这起案件对社会产生了警示作用,对于新能源汽车行业而言,电池安全至关重要,任何对电池管理系统的破坏都可能对车辆的安全性和稳定性造成威胁,对于普通公众而言,应当增强法律意识,明确了解私自解锁电池等行为的违法性,对于司法机关而言,应当在保护公共利益与维护个人权益之间寻求平衡,确保判决结果的公正性和合理性。

未来展望

针对这起案件,未来新能源汽车行业应加强对电池管理系统的技术研发和安全监管,提高系统的安全性和稳定性,政府应加大对新能源汽车市场的监管力度,制定更加严格的法律法规,以遏制类似事件的发生,司法机关在处理类似案件时,应充分考虑犯罪性质、情节及社会影响等多方面因素,确保判决结果的公正性和合理性。

这起私自解锁新能源汽车电池获利的案件为我们敲响了警钟,在新能源汽车行业蓬勃发展的同时,我们应加强法律意识和安全意识,共同维护行业的健康发展,对于司法机关而言,应确保判决结果的公正性和合理性,以起到警示作用,希望通过这起案件,能引起社会各界对新能源汽车安全问题的关注,共同为行业的可持续发展贡献力量。

京ICP备11000001号

京ICP备11000001号