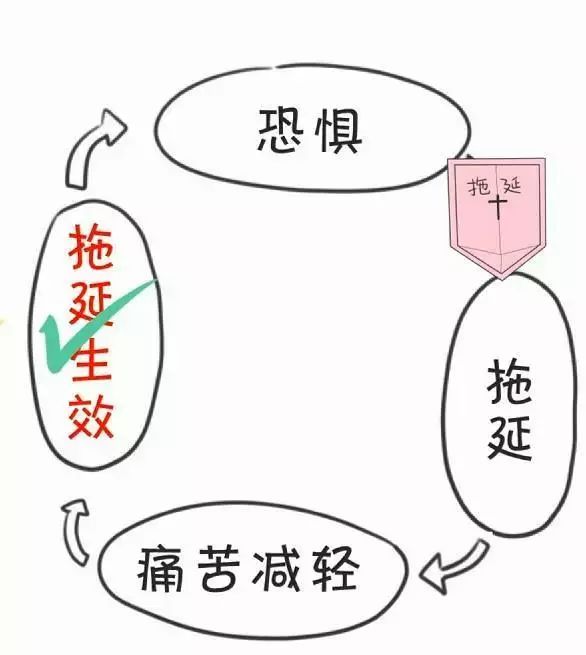

从心理学角度看,拖延症的根源在于个体的心理机制和认知过程。拖延行为可能源于对任务的恐惧、焦虑、缺乏兴趣或时间管理不当等心理因素。拖延症也可能与个体的自我控制能力和意志力有关,当面对困难和压力时,个体可能选择逃避任务以缓解压力或避免失败带来的负面影响。拖延症的根源在于复杂的心理过程和认知偏差。

本文目录导读:

拖延症在现代社会中普遍存在,许多人都有过拖延的经历,从心理学角度出发,拖延症的根源涉及认知、情感、动机等多个方面,本文将从心理学角度探讨拖延症的根源,并阐述其影响因素。

认知因素

1、恐惧与逃避心理

许多人在面对任务时,可能因为害怕失败、担心能力不足等原因而产生逃避心理,从而导致拖延,这种心理现象与个体的自我评价体系有关,当个体对任务难度、自身能力评估产生负面认知时,容易产生拖延行为。

2、注意力分散

现代社会的信息化程度较高,人们时常受到各种诱惑和干扰,导致注意力分散,当个体在完成任务过程中,容易受到外部因素的干扰,如社交媒体、游戏等,从而转移注意力,导致任务拖延。

情感因素

1、焦虑与压力

焦虑和压力是导致拖延症的重要情感因素,当个体面临压力较大的任务时,可能会因为担忧和焦虑而产生逃避行为,从而选择拖延,过度的自我要求也可能导致压力增大,使个体在追求完美的过程中产生拖延行为。

2、缺乏自我激励

缺乏自我激励是导致拖延行为的另一个情感因素,当个体对任务缺乏兴趣或缺乏内在驱动力时,可能无法产生足够的动力去完成任务,从而导致拖延,这种情况下,个体需要寻找任务的意义和价值,以激发内在动力。

动机因素

1、固有习惯与惰性

惰性是人类的一种固有习性,当个体面临任务时,惰性的本能驱使人们选择轻松、舒适的状态,从而导致拖延,这种习惯的形成与个体的生活经历、环境等因素有关。

2、奖励与惩罚机制失衡

个体的行为往往受到奖励和惩罚机制的影响,当任务完成后的奖励不足以吸引个体付出努力,或者任务失败后的惩罚过于严重,使个体产生恐惧心理时,可能导致个体选择拖延,合理的奖励和惩罚机制对于引导个体按时完成任务具有重要意义。

环境影响

1、社会压力与期望落差

社会环境对个体的影响不容忽视,当个体感受到社会压力较大,或者对自我期望与实际成就之间存在落差时,可能导致情绪失衡,从而产生拖延行为,个体需要调整自我认知,适应社会期望,以降低压力对拖延行为的影响。

2、家庭与学校教育影响

家庭和学校的教育环境对个体拖延症的形成具有重要影响,在家庭教育中,过度溺爱或严格要求可能导致孩子缺乏自主性和责任感;在学校教育中,过于注重成绩而忽视过程管理可能导致学生对任务产生抵触心理,从而引发拖延行为,家庭和学校应关注孩子的心理需求,培养其自主性和责任感。

从心理学角度看,拖延症的根源涉及认知、情感、动机和环境等多个方面,为了克服拖延症,个体需要深入了解自己的心理需求和行为模式,从多个角度出发,寻找适合自己的解决方法,家庭、学校和社会也应关注个体的心理需求,为个体提供良好的成长环境,以降低拖延行为的发生,通过深入了解和研究拖延症的根源,我们可以更好地预防和治疗拖延症,提高个体的生活质量和工作效率。

京ICP备11000001号

京ICP备11000001号