李鸿章知道签订《马关条约》对其意义重大,但他未拒绝的原因复杂。可能包括维护清朝利益、外交策略考量、以及个人对局势的评估。他可能认为,尽管条约带来一些负面影响,但拒绝签订可能带来更严重的后果。具体情况涉及当时的政治、经济、军事等多方面因素,需要进一步深入研究。

本文目录导读:

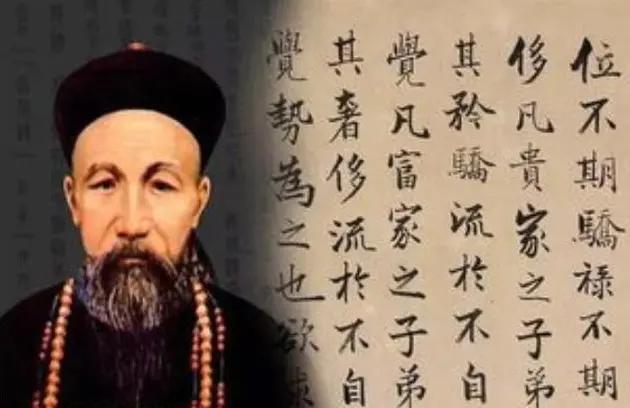

李鸿章,清朝末年杰出的政治家和军事家,作为洋务运动的代表人物之一,他在中国近代史上留下了浓墨重彩的一笔,他签订《马关条约》这一历史事件,无疑是他一生中最为争议和复杂的选择之一,为何李鸿章在明知签订《马关条约》可能带来的后果与影响之下,仍然选择不拒绝这一决策呢?本文将尝试从多个角度探讨这一问题。

李鸿章与《马关条约》的背景

李鸿章作为清朝的重要官员,面临着当时复杂的国内外形势,甲午战争后,清朝战败,国家面临巨大的危机,签订《马关条约》是李鸿章在权衡各种因素后做出的决策,这一条约的签订,不仅意味着清朝需要承担巨额赔款和割让领土,也意味着中国的国际地位受到了严重打击,从这一背景来看,李鸿章签订《马关条约》的决策无疑是一个重大的历史转折。

三、李鸿章知道签订《马关条约》对他意味着什么吗?

李鸿章作为一个政治家和军事家,必然清楚签订《马关条约》对他个人和国家的意义,这一条约的签订将使清朝背负沉重的经济负担,进一步加剧国家的贫困和落后,割让领土将使中国的领土完整受到严重破坏,为未来的国家发展埋下隐患,这一条约的签订将使中国在国际上的地位大幅下降,为列强进一步侵略中国提供机会,从个人角度看,李鸿章必然清楚这一决策可能带来的负面评价和历史责任。

为何李鸿章没有拒绝签订《马关条约》?

关于李鸿章为何没有拒绝签订《马关条约》,这是一个复杂的问题,从当时的国内外形势来看,清朝战败,国家处于危难之中,李鸿章作为政治家,必须考虑国家的整体利益,而不仅仅是个人的名誉和利益,在这种情况下,他可能认为签订条约是避免更大灾难的无奈之举。

李鸿章在洋务运动中的改革和现代化努力并未取得预期的成功,甲午战争的失败使他意识到,单靠内部改革难以使清朝迅速摆脱困境,他可能认为通过签订条约来换取一时的和平与稳定,为内部改革争取更多的时间。

李鸿章在决策过程中可能还考虑了其他因素,如与其他官员的关系、政治势力的博弈等,作为一个政治家,他必须在复杂的政治环境中权衡各种因素,做出最符合国家利益的决策。

李鸿章知道签订《马关条约》对他个人和国家的意义,但他选择在那种背景下签订条约,必然是基于多方面的考虑,他面临着复杂的国内外形势和多种因素的交织,需要在国家利益和个人名誉之间做出抉择,尽管这一决策带来了沉重的历史责任和负面评价,但我们也应该理解李鸿章在当时的困境和无奈之举,作为一个历史人物,他的决策和行为必然受到时代背景和多种因素的制约,我们应该以客观、全面的态度看待历史事件和人物,从中吸取经验教训,为未来的发展提供借鉴。

启示

从李鸿章签订《马关条约》这一历史事件中,我们可以得到许多启示,一个国家在国际竞争中的地位取决于其综合国力,只有不断提高国家的综合实力,才能在国际竞争中立于不败之地,历史人物的决策和行为必然受到时代背景和多种因素的制约,我们应该以客观、全面的态度看待历史事件和人物,作为一个领导者,必须在复杂的局面中权衡各种因素,做出最符合国家和人民利益的决策,在面对困难和挑战时,需要有勇气和智慧去应对,为国家的发展贡献自己的力量。

京ICP备11000001号

京ICP备11000001号